結論:隠し要素でない「最適解」を用意しても、意外と、自由にプレイしてくれる

1 各章のボスの役割

はじめに、チュートリアルは除きます。

それはプレイヤーにとってほしい行動を促しているイベントボスなので、ここではかたりません。

例:武器による攻撃がとおりにくく、魔法による攻撃が有効であることを示す、岩石系ゼリー系のモンスターとか

ですが、各章・区切りで仲間になったり覚えたりするスキルに、ゲーム的な重みを持たせるため、それらが役立つようなボスをデザインします。 その新しく仲間になったり覚えたりしたスキルを使うのが、そのボスやイベントにおける「最適解」となるのは自然な流れとなるのはむしろ当然と言えるでしょう。

はじめから なんでもできる 過剰な選択肢を与えても、慣れないプレイヤーは手一杯になるので、できることを小出しにすることはよくあります。

特に、独自システムを導入している場合は顕著です。

新しく解放されたシステムを使ってもらうために、今までの戦術では倒せないボスが各章に存在しているのです。

2 中盤からカスタマイズできる自由度

RPGの面白さにキャラクターの成長要素があります。 単にレベルが上がって、HPが増えるだけでもそれなりに やりがい を感じますが、ここに転職やクラスチェンジと言われる成長の方向性をプレイヤーが決定できる要素が加わると、この成長要素に長期的戦略性が加わり、成長要素がますます面白くなります。

しかし、これらは強敵の倒し方に自由度を与えるとともに、有効な手段をプレイヤーに模索させることになります。

毒に苦手とか、眠りが入るとか、ステータス異常の耐性弱点を突いたり、ベタなところで、炎っぽい敵には水・氷の属性攻撃が有効とか、いろいろと試すわけです。

「こういう編成で挑んでください」というデザインの匂いをプンプンさせなければなりません。

しかし、新規加入キャラ推しやイベント習得スキル推しが強すぎたり、制作者が意図していない構成は突破できないようにすると、プレイヤーは強制されているように感じてしまいます。

せっかくの自由度の高さを売るデザイン性・ゲーム性が損なわれてしまいます。

3 全体無属性攻撃魔法

ですが、使い勝手の良いスキルや装備セットは用意したほうがいいかもしれません。

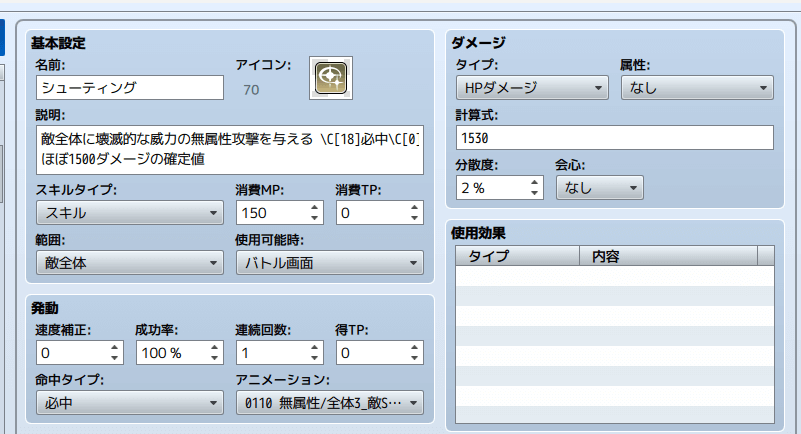

1戦ごと、1マップごとにチマチマと装備/スキル/パーティーメンバーを換えるプレイングを面倒だと思われるプレイヤーも多いと思っていたので、雑に強い無属性全体攻撃魔法を用意しました。一応バランスも考えて消費MPを重く設定しました。

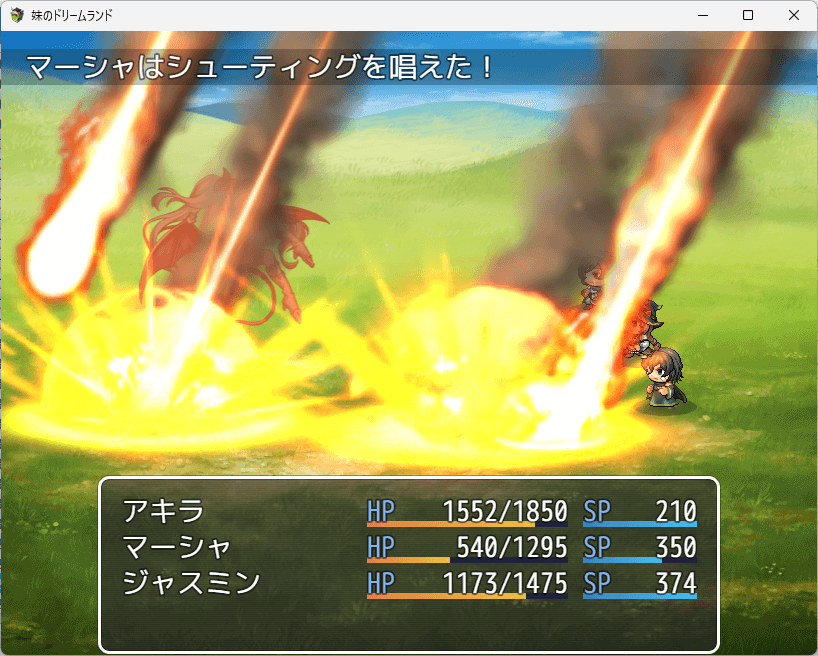

妹のドリームランドの「呪文書:星降る夜の書(シューティング)」です。

テストプレイではこればかり使っていました。

が、いただいた希少な感想のなかで、この無属性高火力全体魔法を多用している、とするものはありませんでした。

もっとコストパフォーマンスの良い魔法を使用することのほうが多かったようです。

4 経験談――ラスボスの攻略法

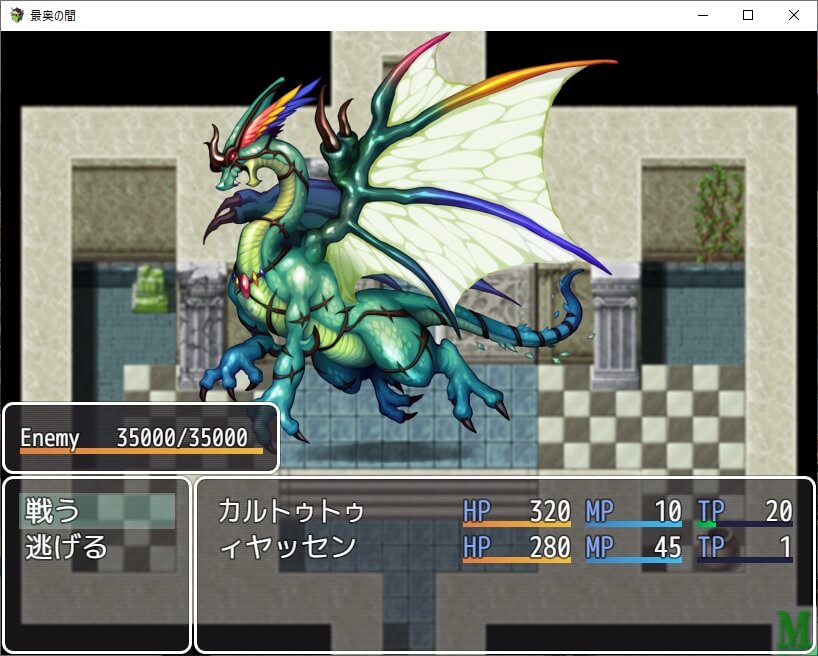

「底レベルクリアを目指す1マップRPG 最奥の間」で目指したところは、ゲーム体験におけるプレイヤーの発見を、いかに演出するか? それを否定しないゲームデザインにすると、達成感を演出できるのでは? という幻想でした。

実際、どうだったかはわかりません。 テストプレイで寄せられた声からは、レベルは20~35くらいでのクリアが多かったように覚えています。

初周は最低レベル2で攻略できるようにデザインしていていましたが、なかには、「それ」に気づかれて、「そのように」プレイングされた方もいらっしゃいました。

毒と眠りの状態異常を覚えるので、「これを使う」のだな、と察せられたようです。

最終フロアのギミックもまた、手に入るものをすべて使う 脱出ゲームのようだ と評していただきました。

作者が意図的に「最適解」を用意しても、プレイヤーは意外と自由にプレイしてくれるものです。